[做情緒的主人]

香港正值多事之秋,先前的社會運動,再加上近月的疫情,大家一方面擔心自己及身邊人士的安全和健康,另一方面又會慨嘆社會上的種種無稽,憤怒、無奈、傷心等情緒自然而生。每天情緒起伏不定,若未能及時處理,會影響日常生活,例如憤怒時失去理性,做錯決定,甚至用說話或行動傷害身邊的人;憂慮過多會造成情志鬱悶、食慾減退或失眠;至於悲傷,只要一個細微的觸發點,那怕只是一句說話,又或者心中閃過的畫面,眼淚便不能自控地流下,導致不能專注工作,神情恍惚。

情緒對身體的影響

中醫說情緒主要有七種,謂之「七情」,包括了喜、怒、憂、思、悲、恐及驚,每種情緒皆有配對的臟腑。那中醫是如何認識悲傷呢?悲傷對應的五臟屬肺,肺主氣而司呼吸,是人體一身之氣的重要來源。中醫認為「悲則氣消」,過度悲傷會傷及肺氣,肺氣不通使周身氣血運行無力,氣好像消失了一樣。在悲傷時,人往往會抽泣哽咽、呼吸淺促、甚至不能說話,這些都是肺氣不足的表現。五臟相互關連,肺氣受損會傷及五臟,全身之氣受損,會出現全身乏力、精神萎靡等表現,試想平日若大哭一場後會沒力氣地睡著,可見過度悲傷會耗氣,長期悲傷會損及人體五臟。另外,中醫古籍《黃帝內經》中指出悲傷的情緒首先傷心,心主神,故悲傷的人會神志恍惚,而心氣受損,氣血運行不暢,則容易出現胸悶,甚至心痛等症狀。

處理情緒

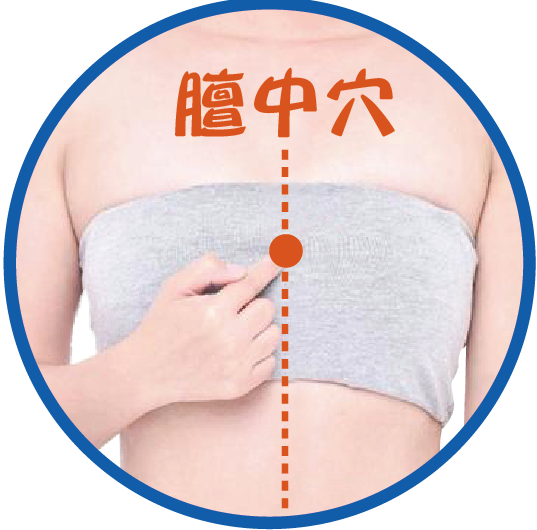

身體上有些穴位可以暫緩這些症狀,例如內關穴,位於前臂內側,腕橫紋上兩寸,兩條肌腱之間,可以改善胸悶心痛;膻中穴在胸前正中線上,兩乳頭連線的中點,可調理人體氣機,改善呼吸淺促。按壓時以指腹打圈按壓,配合深呼吸,直到症狀有所緩解為止,要注意穴位按壓只可起暫時舒緩的作用。

所謂「百病生於氣」,任何情緒過度,超越身體可承受的範圍,身體便會發出警號,產生疾病,所以應該平衡好自己的情緒。有喜就有悲,人生總不會一帆風順。因此,面對悲傷是人生不可或缺的課題。很多人在經歷悲傷後會作出各種情感上的否定,著眼處理外在的事情,例如親人去世,出現「我要處理很多事,我要堅強,不能悲傷」的想法,企圖隱藏情感,或將自己的感受放到最後,久而久之,產生鬱結。其實,比較理想處理手法是明白並承認自己的感受,不與悲傷做對抗,從而接納自己,正視這些情緒,讓它們得以抒發,都是愛自己的一環,而這個方法不只能應用在悲傷,處理其他情緒也是同一道理。每個人喜歡的舒緩方法不一,有些喜歡冥想 ,透過寧靜去學習專注與放鬆;有些喜歡聽音樂,透過節律去激發心中的正能量;有些則喜歡找人傾訴,透過對話來疏理與表達自己的情緒。處理情緒是一門學問,我們要做情緒的主人,平日多練習聆聽自己的心聲,讓自己的心境平靜,正面快樂,即使遇到各種風雨,仍可繼續積極向前。

港恩中醫診所刊登

何肇婷

註冊中醫(全 科、針灸 )